切り上がり長兵衛 平成17年正月 |

||||

| 長兵衛の歌 | ||||

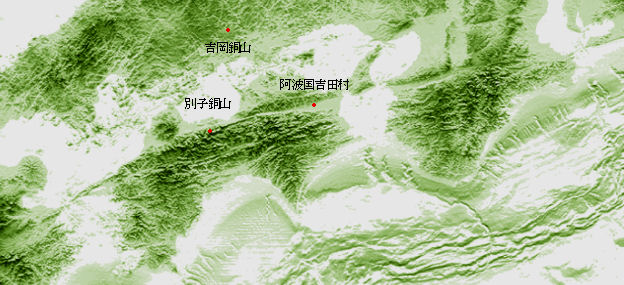

| 愛媛県の別子銅山は阿波生まれの渡り坑夫「切り上がり長兵衛」によって1690年に発見された。この情報を長兵衛から貰った備中吉岡銅山を採掘中の住友は、別子銅山を開き、1972年に閉山するまでの280年間に鉱石を3000万トン、銅量にして65万トンを採掘した。 長兵衛は、阿波国吉田村、現在の徳島県板野郡土成町吉田(旧御所村)の出身であり、坑道を上向きに掘る名人で、仲間内から“切り上がり長兵衛”と呼ばれていた。徳島自動車道の土成IC付近が吉田村であり、そこには長兵衛ゆかりの四国88箇所8番札所熊谷寺、住友の援助で作られた「切り上がり長兵衛のモニュメント」・道の駅「どなり」がある。瓢太閤で知られる土成の酒屋・太閤酒造場は地元の米で純米酒「切り上がり長兵衛」を造っている。 |

||||

|

||||

|

||||

| 住友(泉屋)は1684年から30余年、備中吉岡(吹屋)銅山を採掘していた。この銅山は、807年頃からあり、尼子、毛利を経て徳川領となり、住友、大塚、三菱と経営が変わり、昭和期に閉山した。現在、吹屋ふるさと村(岡山県高梁市成羽町)として知られ、ベンガラ館、広兼邸、郷土館、坑道が見どころである。また、ここは映画「八つ墓村」の舞台でもある。 |

||||

|

||||

|

||||

|

||||

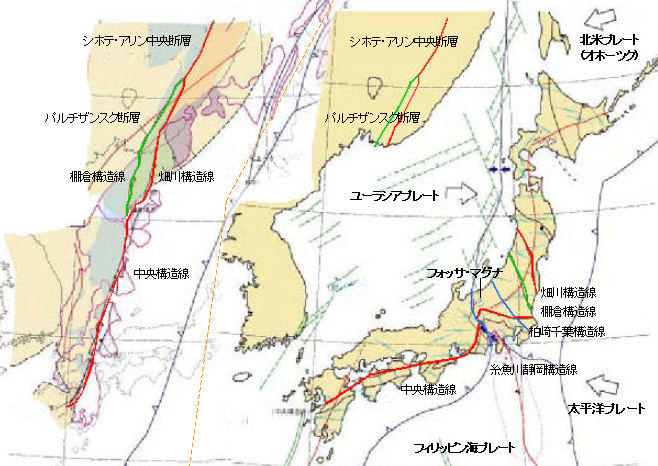

| 中央構造線は茨城県から熊本県へ日本列島を縦断する大断層である。人工衛星画像には、長野県茅野市から静岡県水窪、豊橋、紀伊半島、北四国、九州を縦断する真っ直ぐな谷が写っており、延長1000kmにおよぶ日本列島最長の谷である。中央構造線の南側には冷たい海洋プレートが沈み込む付近の地下30kmで変成作用を受けてできた低温高圧型の変成岩(三波川帯)があり、北側には海洋プレートが地下100kmまで沈み込んだあたりで生じるマグマが地下10km付近まで上昇して固結してできた高温低圧型の変成岩(領家帯)がある。 | ||||

|

||||

| 中央構造線とフォッサ・マグナ(引用) 伊那の大鹿村には中央構造線博物館がある |

||||

| このような、中央構造線を背骨にした日本列島の原形は1億年前の恐竜時代末期(白亜紀後期)にできた。当時、アジア大陸の東縁にあった日本列島の中央構造線の北半分の層に、南半分の層が400〜2000kmにわたって左横ずれを起こしながらくっついて原形ができた。その後、1500万年前、日本列島の原形が中央構造線を乗せたまま大陸から離れて、日本海ができた。東北日本は反時計まわり、西南日本は時計まわりに回転し、折れ曲がった部分が引っ張られて落ち込みフォッサ・マグナ(大地溝帯、Fossa Magna /Latin)ができた。フォッサ・マグナ地帯では、中央構造線はずたずたに切断され、新しい地層が10000mも堆積した。糸魚川・静岡構造線は割れ目の西縁の断層である。 | ||||

|

||||

|

||||

| 2500万年前にアジア大陸から分裂し始め、1500万年前に日本海が誕生した。1200万年前、棚倉構造線付近を境に、東北日本は反時計回り、西日本は時計回りに回転しながら南下し、400万年前にほぼ現在の日本列島の形になった。糸魚川静岡構造線と柏崎千葉構造線に挟まれた分裂部はフォッサ・マグナになり、3000〜10000mの厚さの泥で埋まった。 大陸から剥がれた地層は1.5〜2億年前のジュラ紀に大陸にくっついた付加体であるが、能登半島は東アジア大陸の切れ端である。伊豆半島は新しい付加体であり、100万年ほど前に日本列島に衝突した。棚倉構造線は、久慈川、棚倉、酒田をとおる破砕帯であり、畑川構造線と共に大陸のシホテ・アリン中央断層、パルチザンスク断層の延長であり、中央構造線につながる。 | ||||

|

||||

| 陰影図 徳島の吉野川、和歌山の紀ノ川、三重の櫛田川、愛知の豊川をとおる中央構造線の谷(引用) 紀伊半島沖の海底の崖下は深さ4000mで、フィリッピンプレートがユーラシアプレートに潜り込んでいる南海トラフ |

||||

| 中央構造線の谷は大断層「中央構造線」の破砕帯を川が侵食してできたものである。断層は直線状をなしているので、直線状に流れる河川や峠の連続が随所に見られる。四国の吉野川から紀伊水道を越えて紀伊半島の紀ノ川へと続く直線的な谷地形は、延長200kmにもおよぶ。三重県の櫛田川、愛知県の豊川も中央構造線に沿ってできた河川である。 | ||||

|

||||

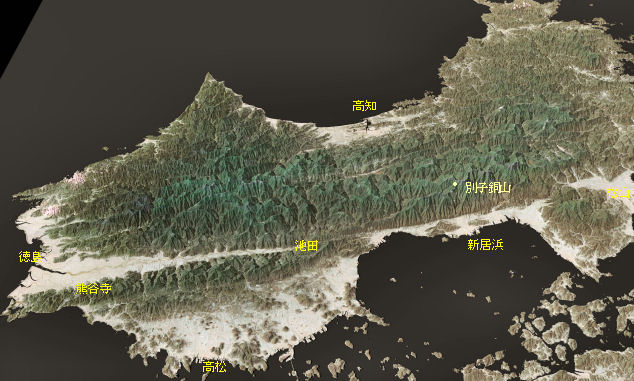

| 岡山上空から南方の四国を鳥瞰した画像(Landsat 画像、引用) | ||||

| 四国の中央構造線は、佐多岬半島、松山、新居浜を通り、阿波池田から吉野川沿いに徳島市へ出ている。四国の山地は中央構造線にならって東西に連なり、主要な河川は東西方向に流れている。吉野川の本流は、阿波池田から南へ転じて、大歩危・小歩危を遡り、西へ曲がって、別子銅山の南西にある石鎚山(1982m)の裏側の源流に至る。別子銅山の裏の別子ダム、銅山川は近所の新居浜の海に流れ出ることができず、池田の少し南で吉野川へ合流して徳島へ流れている。 中央構造線沿いの真っ直ぐな川沿いの道は交通路に適しており、武田信玄は伊那谷、長篠、豊川の中央構造線ルートを戦略的に利用し、そこで命も落とした。四国の松山自動車道、徳島自動車道は中央構造線の真上に作られ、ジャンボ尾崎は熊谷寺の近くの中央構造線上にゴルフ場を作った。しかし、今後1200年以内にM8.0以上の地震がに発生して6〜7m程度の右横ずれ(下半分が西へ動く)が起こると地震学者が言っている。 |

||||

|

||||

中部・関東の中央構造線(引用)  拡大図(引用) 拡大図(引用) |

||||

| 中央構造線は、豊川(国道151)を通り、伊那谷東側の山を一つ隔てた谷(国道152)を通って茅野市の諏訪湖の南7kmでフォッサ・マグナにぶつかって切断され、諏訪湖の北の岡谷で再び東へ向かっている。フォッサ・マグナの西端の糸魚川・静岡構造線は諏訪湖、韮崎から静岡を通り、四国沖の南海トラフに至る。 武田信玄は1572年10月、上洛を目指して2万5千の兵を率いて甲斐を出発し、中央構造線、天竜川に沿って南下して、遠州(浜松)に侵攻した。次いで三河に進んで野田城(新城市)を攻め落としたものの、攻略中の1573年1月に病に伏した。中央構造線に沿った国道151の長篠から設楽をへて国道153に沿って根羽村、浪合村を通って甲斐に引き上げる途中、信州伊那の駒場(飯田付近の阿智PA)で4月12日に死去した。長野県下伊那郡根羽村横旗に信玄塚がある。 |

||||

|

|